借地権とは?

種類やメリット・デメリットを解説

本記事では、借地権の種類やメリット・デメリットなどを解説しています。

不動産購入を検討している方、借地権のメリット・デメリットを知りたい方はぜひ最後までお読みください。

借地権とは

借地権とは、建物を建てる際に土地所有者から土地を借りる権利のことです。一般的に、土地を貸与する人は「地主」、借りる人は「借地人」と呼ばれます。借地借家法で定められており、青空駐車場や資材置き場のように建物を建てずに活用する場合には発生しません。

あくまでも土地を借りる形をとるため、土地の所有権は地主側にあり、借地人は地主に地代を払う必要があります。

借家権との違い

借地権と似た言葉に借家権があります。借家権とは、賃料を支払い建物を使用する際に生じる借主の権利のことです。借主が不当に退去させられないようにするといった保護を目的としています。

借家権は借地権と併せて借地借家法にて定められており、普通借家権と定期借地権の2種類があります。

借地権との主な違いとしては、借りるものが建物や部屋なのか、土地なのかという点です。

借地権の種類

借地権は大きく分けて、借地法(旧法)と借地借家法の2種類があります。

借地法(旧法)

1992年7月31日以前から土地を借りている場合、借地法(旧法)に基づく借地権となります。この場合、借地に建物が存在する限り地主側は借地人側の更新請求を拒むことができず、契約が自動更新されます。そのため、長期的に土地を借りることが可能です。

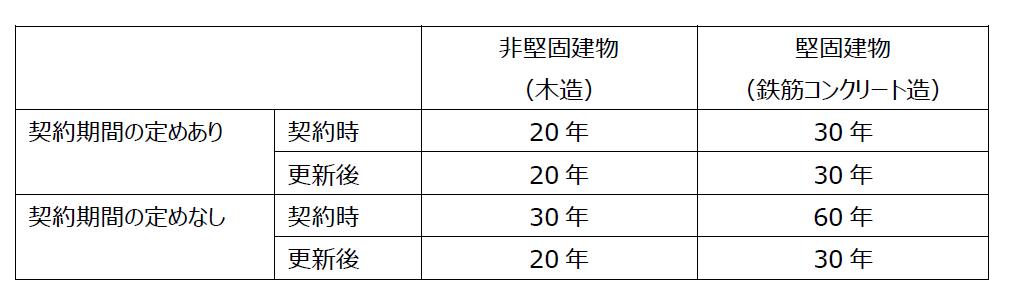

以下の表の通り、建物の構造によって契約の存続期間は異なります。

しかし、旧法においては、地主側は一度土地を貸すと簡単に土地を返してもらえない仕組みとなっていたため、貸し渋りが起きやすくなってしまうことが問題点でした。そこで、次にご紹介する借地借家法へと法改正が行われました。

借地借家法

1992年8月以降に土地を借りている場合は借地借家法に基づく借地権となっており、以下の5種類に分けられます。

・普通借地権

1992年8月1日以降に締結・更新された借地契約に基づく借地権であり、下記で説明する定期借地権でないものを指します。存続期間は、契約時は30年以上で、1回目の更新は20年以上、2回目以降は10年以上です。

・定期借地権(一般定期借地権)

契約の更新がなく、建物の築造による存続期間の延長がない借家権のことです。存続期間は50年以上で、契約満了後には建物買取請求ができないため、借地人は土地を更地にして返還する必要があります。また、用途制限はありません。

・事業用定期借地権

借地人が事業用建物を持つ場合に設定される定期借地権です。存続期間は10年以上、50年未満です。契約の更新や建物の再築による期間延長がなく、建物買取請求も有しません(30年以上、50年未満の契約では、これらの要件を特約として盛り込む形となっています)。

事業用定期借地権の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。

契約期間やメリット・デメリットを解説

・建物譲渡特約付借地権

契約終了時時に、地主が借地人の建物を買い取る特約がある借地権のことです。契約更新はなく、存続期間は30年以上となっています。

・一時使用目的の借地権

一時的な使用のために土地を借りる場合の借地権のことです。プレハブの倉庫や仮説の事務所などを建てる際に適用されます。

それぞれの存続期間を整理すると以下の通りです。

また、借地借家法に基づく借地権を目的別に整理すると以下の通りです。

借地権のメリット

借地権のメリットとしては以下が挙げられます。

土地に関する税金がかからない

土地の所有権は地主にあるため、借地人は毎年の固定資産税や都市計画税、土地購入時の不動産取得税といった土地に関する税金を支払う必要がありません。

ただし、建物に対する固定資産税や不動産取得税は借地人が支払う必要があります。

購入費用を抑えられる

借地権付き物件は、土地を購入する必要がないため、所有権付き物件と比べて購入費用を抑えることが可能です。一般的に借地権付き建物の販売価格の相場は、所有権付き建物の7~8割程度となっています。

購入費用を安く抑えることで、予算内でより良い立地や広い物件を選択することや、事業の開始に向けて余裕のある資金計画を立てることができます。

長期的に借りられる場合がある

借地権は土地を利用できる期間が決まっていますが、旧借地権や普通借地権であれば基本的に自動更新されます。地主側は、正当な理由がない限り契約延長を承認する義務があるため、長期間にわたって土地を借り続けることができます。

土地の立地条件が良い場合が多い

借地権は基本的に地主に土地が返還されるため、地主が所有しておきたい資産価値の高い土地であることが一般的です。そのため、利便性の高い場所や、将来的な資産価値の維持・上昇が期待できるような土地を取得できる可能性があります。

借地権のデメリット

一方で、借地権には以下のようなデメリットもあります。

地代を支払う必要がある

土地を借りている限り、所有者に対して契約で定められた地代を定期的に支払わなければなりません。前述のように土地に関する税金がかからない一方で、この地代が負担となる可能性があります。

また、地代は物価の上昇に伴って値上げされるケースもあり、将来的な支出の増加を考慮する必要があります。

更新料がかかる場合がある

借地権は契約期間が定められていますが、更新のタイミングで地主から更新料を要求されることがあります。特に普通借地権や旧借地権は、自動更新されることが一般的であるため注意が必要です。地主側の更新料は通常、更地価格の3〜5%程度とされており、更地価格×借地権割合×3~5%で求められます。

土地の価格が高額の場合はかなりの金額になる可能性があるため、注意が必要です。

資産にならない

借地権付き物件の場合、土地の所有権は地主にあり、借地人の資産としては扱われません。長期間地代を払い続けていても資産にはならないため、注意が必要です。

売却や増改築に制限がある

借地権が地上権でない限り、借地人は地主の許可なく建物を売却・増改築できないと法律で定められています。そのため、建物の売却や増改築には地主の承諾を得る手間がかかります。

なお、地上権は借地権の一種で、地主の承諾なしで譲渡・転貸が可能ですが、借主側の権限が非常に強いため現在では一般的ではありません。

期間満了後に更地で渡す必要がある

期間満了後は、建物譲渡特約付借地権を除いて原則として更地にして地主に渡す必要があります。

この原則は契約書がない場合も有効になるため、返還方法の条件を前もって整理しておくという意味で、契約書を準備しておくことが重要になります。

借地権の注意点

地主が土地を売却した場合、新たな地主に借地権を主張するという対抗が可能ですが、その際に注意すべきことがあります。それは対抗するためには建物があり、借地人が登記されているという要件を満たす必要があることです。

これらの対抗要件を備えていなければ、地主が変わったときに土地を借りられなくなるため、要件を具備しておくことが重要です。

法人の不動産購入ならZEUS INBEST

この記事では、借地権の種類やメリット、デメリットなどを解説しました。借地権は現行法と旧法によって扱いが異なり、さらに現行法(借地借家法)における借地権にも複数の種類があるため、それぞれの存続期間や更新の有無などを把握しておく必要があります。

また土地にかかる税金が発生しない、購入費用を抑えられるなどのメリットがある一方で、地代を払う費用があることや、更新料が発生する場合があることなどのデメリットもあるため、それぞれを踏まえた上で借地権に基づいて土地を活用するか判断することが大切です。

「ZEUS INBEST」は、建設ベースの不動産ならではのノウハウで、事業用不動産の売買からリノベーションまでワンストップでサポートできるサービスです。

関東を中心に工場・倉庫の取り扱いに強みがあり、建設ベースの不動産だからこそわかる各物件の正確な状態や懸念点もお伝えをすることで、安心・適切な物件購入をサポートします。検討時点でリノベーション費・諸経費込みの投資費用を算出することも可能です。

法人の不動産買取・売却にご関心のある方は下記よりお問合せください。

お役立ち資料

このコラムを書いたライター

培った技術力・ノウハウを活かし、不動産仲介サービス「ZEUS INBEST」を通して物件に関する情報提供から管理・リノベーションまでサポートいたします。

コラムにて物件売買に役立つ様々な情報を紹介しています。