事業用不動産売却の税金は?取得費・費用と節税できる特例を解説

本記事では、事業用不動産を売却する際に課税される税金の種類や譲渡所得税の計算方法、売却時に活用できる特例や節税策などを解説します。

事業用不動産の売却をご検討の方はぜひご覧ください。

事業用不動産の売却で課税される税金4種類

事業用不動産を売却する際に課税される税金として、主に「所得税・住民税」「法人税」「印紙税」「消費税」の4種類があります。

以下では、それぞれの税目の概要や個人と法人による税の扱いの違い、土地と建物で課税範囲が異なることなどを解説します。

【個人】譲渡所得にかかる所得税・住民税

個人が事業用不動産を売却した場合、その利益には譲渡所得税(所得税・住民税)がかかります。これは申告分離課税として扱われ、給与所得や事業所得と合算せずに別枠で計算します。

【計算式(基本)】

譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用(-特別控除)

【税率】

譲渡所得税は、所有期間によって税率が変わります(判定は売却年の1月1日時点)。

・長期(5年超):課税譲渡所得×15%(所得税部分)+住民税5%

・短期(5年以下):課税譲渡所得×30%(所得税部分)+住民税9%

さらに、所得税には復興特別所得税(基準税額×2.1%)が加算されます。

【確定申告】

売却年の翌年2月16日から3月15日までに確定申告が必要です(特例として還付申告は2月15日以前も可能)。

【相続した不動産を売却する場合の注意点】

相続によって取得した不動産を売却する場合も、譲渡所得税の対象となります。

このときの「取得費(不動産を取得するためにかかった費用)」や「所有期間(保有していた年数)」は、被相続人(亡くなった方)から引き継ぐ点が重要です。

たとえば、被相続人が長期(5年超)所有していた場合は、相続人が相続後すぐに売却しても「長期譲渡所得」として扱われ、税率が優遇されます。

また、相続時には被相続人が購入した際の資料(売買契約書や領収書など)をもとに取得費を算出します。

もし取得費が不明な場合は、「概算取得費(売却価格の5%)」で計算することも可能です。

さらに、一定の条件を満たすと「被相続人の居住用財産(空き家)を売却した場合の3,000万円特別控除」といった特例も活用できます。

この特例は、被相続人が一人暮らしで住んでいた家屋を相続し、耐震改修または解体して売却するなどの条件を満たす場合に適用されます。

これにより、譲渡所得から最大3,000万円を控除でき、税負担を大きく軽減できます。

※出典:国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm

【法人】売却益に対してかかる法人税

法人が事業用不動産を売却した場合、その売却益は法人の課税所得に加算されるため法人税の対象となります。

法人税率は会社の規模(資本金)や所得金額により異なります。

例えば資本金1億円以下の普通法人の税率は以下の通りです。

・所得800万円以下の部分:15%

・所得800万円超の部分 :23.2%

資本金1億円超の普通法人の場合、所得金額にかかわらず23.2%の税率が一律で適用されます。

なお、上記はいずれも国税部分であり、実際にはこれに地方税(法人住民税・法人事業税)が加算されます。

法人の場合、売却益そのものに税率が直接かかるのではなく、他の事業所得と合算した額が課税対象となります。これは個人の譲渡所得との大きな違いです。

※出典:国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm

売買契約書に貼付する印紙税

不動産の売買契約書には、契約金額に応じた印紙税が必要です。印紙を購入し、契約書に貼付・消印することで納税します。

税額は契約金額ごとに定められており、令和9年3月31日までは軽減措置が適用されています。

※出典:国税庁HP

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm

建物部分の売却で発生する消費税

不動産売却においては、土地部分は非課税ですが建物部分は消費税の課税対象です。特に法人や課税事業者である個人では、建物の譲渡は課税取引となり、売却代金に対して消費税を納付する義務があります。

そのため、売買契約では土地と建物の価格を明確に区分しておくことが重要です。区分が曖昧だと消費税の計算や納付に支障をきたす場合があります。

※出典:国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm

譲渡所得税の計算方法|課税対象額と税率の仕組み

以下では、事業用不動産を売却したときに発生する譲渡所得税の計算の基本(計算式、必要な控除、所有期間による税率の違いなど)を解説します。

譲渡所得の計算式:売却価格から取得費と譲渡費用を差し引く

譲渡所得の基本式は以下の通りです。

譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用(-特別控除)

例えば、3,000万円で購入した土地・建物を4,500万円で売却し、売却にかかった費用(譲渡費用)が150万円の場合を考えます。

この場合、譲渡所得は 1,350万円(=4,500万-3,000万-150万) となり、この金額が課税対象額となります。

■譲渡所得の計算例

購入価格(取得費):3,000万円

売却価格:4,500万円

譲渡費用(仲介手数料など):150万円

譲渡所得 = 4,500万円 - 3,000万円 - 150万円 = 1,350万円(課税対象額)

※特別控除がある場合(例:公共事業で売却=5,000万円控除、土地区画整理事業で売却=2,000万円控除 など)は、この金額からさらに差し引くことができます。

取得費とは?土地・建物の購入代金や関連費用

取得費には、購入時に実際にかかった以下のような費用が含まれます。

【取得費の例】

・土地・建物の購入代金、建築代金

・購入手数料

・登録免許税・不動産取得税

・設備や改良にかかった費用 など

ただし、建物については減価償却費相当額を差し引く必要があります。

また、取得費が不明、または極端に小さい場合は、売却価格の5%を「概算取得費」として計上することも可能です(例:売却価格4,500万円の場合、概算取得費は225万円)。

譲渡費用とは?仲介手数料など売却に直接かかった経費

譲渡費用は「売却のために直接かかった費用」のことです。

【譲渡費用の例】

・不動産会社への仲介手数料

・契約書に貼付する印紙税

・売却に必要な測量費

・建物の解体費用

・借家人への立退料 など

売却のために直接支出したものであれば、譲渡所得から控除可能です。

不動産の所有期間によって譲渡所得の税率が変わる

譲渡所得税の税率は不動産の所有期間によって、具体的には5年以下(短期)か5年超(長期)かによって税率が異なります。判定は売却した年の 1月1日時点での所有期間に基づきます。

【税率】:

・短期譲渡所得(所有期間5年以下):税率30%

・長期譲渡所得(所有期間5年超) :税率15%

いずれも復興特別所得税として、所得税額の2.1%が上乗せされます。

※出典:国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm

上記の仕組みを理解し、正しく計算することで余計な税負担を避け、節税につなげることができます。

事業用不動産売却で使える3つの特例・節税策

事業用不動産を売却する際には、課税を先送りできる制度や損失を相殺できる仕組みなどを活用できる場合があります。

以下では、主な税制優遇や節税策をご紹介します。

特定事業用資産の買換え特例で課税を将来に繰り延べる

特定事業用資産の買換え特例とは、個人が事業用の土地・建物などを売却して新たな事業用不動産を取得した場合に、譲渡益にかかる税金の一部を繰り延べできる制度です。売却益の最大80%を課税対象から除外し、繰り延べることが可能です。

この特例は売却時の税負担を軽減し、資産の再編や事業の継続を支援するための仕組みとなっています。

特例が適用される主な条件は以下の通りです。

・売却する資産も購入する資産も事業用不動産である

・売却する資産を、原則として10年以上所有している

・売却した年の翌年末までに新たな事業用資産を取得する

・資産取得日から1年以内に事業に供する

※出典:国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3405.htm

売却で損失が出た場合に使える損益通算と繰越控除

不動産を売却した際、必ずしも利益(譲渡益)が出るとは限らず、購入時より安い価格で売却して赤字(譲渡損失)が生じるケースもあります。

そうした場合に使えるのが「損益通算」と「繰越控除」です。

・譲渡損失の取扱い

個人が土地や建物を売却して譲渡損失が出た場合には、土地・建物の譲渡益とのみ通算が可能です。つまり、ある不動産で出た損失を、別の不動産の売却益と相殺して課税対象を減らすことはできますが、給与所得や事業所得といった他の所得とは相殺できません。

また、控除しきれない損失を翌年以降に持ち越して差し引く「繰越控除」も、原則として認められていません。

・例外:居住用不動産の特例

ただし、自宅(居住用不動産)に対しては、例外的に損益通算・繰越控除の特例が用意されており、給与所得や事業所得と通算可能です。また控除しきれなかった損失を、最長3年間にわたり繰り越して他の所得から控除できます(事業用不動産の損失には通常適用されません)。

この特例を使うには、マイホームに関する要件や買換え・新築に伴う要件など、一定の条件を満たす必要があります。

※出典:国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3203.htm

認められる費用を漏れなく取得費・譲渡費用に計上する

事業用不動産を売却すると、大きな売却益が発生する場合があり、その分税負担も重くなります。そこで、認められる費用をもれなく計上して課税所得を適正に圧縮することが重要です。

前述のように、不動産売却における課税所得は、基本的に「売却価格」から「取得費」と「譲渡費用」を差し引くことで算出されます。つまり、購入時の売買代金や仲介手数料、登録免許税などの取得費と、売却時の仲介手数料や印紙代、立退料、解体費用などの譲渡費用をもれなく計上し、経費を正しく反映することが節税のポイントとなります。

ただし、「売却のために直接要した費用」であることが前提条件であり、当然のことながら私的な修繕費や事業に関係ない支出を含めることはできません。

※出典:国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm

事業用不動産の売却でかかる諸費用(仲介手数料・解体費用など)

事業用不動産を売却する際には売却価格やそれに応じた税額に注目しがちですが、税金以外にも売却時にはさまざまな費用がかかります。

以下では、仲介手数料や解体費用など代表的な諸費用について解説します。

不動産会社へ成功報酬として支払う仲介手数料

不動産会社に対しては、売買成立時に成功報酬として仲介手数料を支払うことが一般的です。

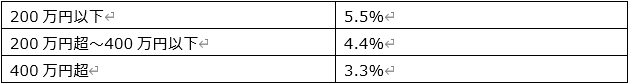

仲介手数料の上限は告示で規定されており、「売買価格 × 3% + 6万円(税別)」が目安ですが、国土交通省が公表している最新のガイドでは、以下の通り価格帯ごとの料率が設定されています。

<売買取引の仲介手数料の上限額>

なお、物件価格800万円以下の「低廉な空家等」の場合、特例として「30万円×1.1倍の金額」以内が上限額となっています。ここでの「低廉な空家等」とは、価格800万円以下の宅地・建物を指し、使用の状態は問いません。

いずれにしても、仲介手数料の金額については媒介契約時に上限の範囲内で事前に合意をとっておくことが大切です。

※出典:国土交通省HP

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000013.html

土地を更地で売る場合にかかる建物解体費用

土地を更地で引き渡す場合、既存建物の解体費用が必要です。売却目的で支出した解体費用は譲渡費用に該当します。

解体費用は建物の構造・規模によって変動しますが、木造アパートであれば300万円~、鉄筋コンクリート造(RC造)のマンション・ビルであれば1,000万円以上かかることも少なくありません。

解体費用を譲渡費用として計上する場合には、証拠書類(見積書・領収書など)を保管しておくことが大切です。

テナントがいる場合に発生する立退料

事業用物件ならではの費用として、物件に借家人(テナント)がいる場合、売却に際して立退料が発生することがあります。

立退料は、売却のために直接支出したものであれば譲渡費用に含めることが可能です。

適切に計上することで課税所得の圧縮につながります。

土地の境界を確定させるために必要な測量費用

境界確定の測量は、境界が不明確な土地の売却をスムーズに進めるための重要な工程です。売却目的で行った測量費は譲渡費用として計上できます。測量を行うことで、境界紛争の防止や売却契約の信頼性向上にもつながります。

事業用不動産の売却をスムーズに進める5つのステップ

実際に不動産の売却を行う場合には、どのように進めればよいのでしょうか。

以下では、事業用不動産をスムーズに売却するための流れを5ステップで解説します。

ステップ1:複数の不動産会社に査定を依頼し価格を把握する

まずは複数の不動産会社に査定を依頼し、提示された価格を比較します。

1社だけの見積もりに頼ると相場より低く売却してしまうリスクがあります。複数の査定を通じて市場の傾向・相場を把握し、適正価格を見極めることが大切です。

ステップ2:不動産会社と媒介契約を結び売却活動を始める

査定結果をもとに依頼する会社を決めた後、媒介契約を締結します。

媒介契約には「一般」「専任」「専属専任」の3種類があり、以下のように販売活動の自由度や進捗報告の義務が異なります。

・一般媒介契約

複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる契約です。幅広く買主を探せる可能性があり、自分で見つけた相手と直接契約することも可能です。

ただし、各社の優先度が下がり、積極的に販売活動をしてもらいにくい場合があります。売主に対する定期報告の義務はありません。

・専任媒介契約

不動産会社1社のみと契約を結ぶ方法です。不動産にとっては「自分だけが扱える物件」となるため、販売に力を入れてくれる傾向があります。また、自分で見つけた相手と直接契約することも可能です。

一方で、他社に並行して依頼できないため販売ルートが限定されるデメリットがあります。

売主に対して2週間に1回以上、業務状況を報告する義務があります。

・専属専任媒介契約

1社のみに売却を依頼する点は専任媒介契約と同様ですが、自分で見つけた相手に直接売却することはできず、必ず契約した会社を通す必要があります。

上記3つの方法のうち、不動産会社が最も積極的に販売活動を行ってくれる点はメリットです。その反面、売主の自由度は最も低いといえます。

また、売主に対して1週間に1回以上、業務状況を報告する義務があります。

なお、契約後は不動産情報ネットワークである「指定流通機構(レインズ)」への登録を通じて、広く市場に物件情報が公開されます(一般媒介契約の場合、レインズへの登録義務はありません)。

ステップ3:購入希望者と条件交渉を行い売買契約を締結する

購入希望者が現れたら、価格や引渡時期、付帯設備、瑕疵担保責任の範囲など細かい条件を交渉します。交渉の主な流れは以下の通りです。

①価格交渉

買主は売主の希望価格より低い金額を提示してくることも少なくないため、まずは価格のすり合わせを行います。相場や査定額を基準に、最終的に双方が納得できる価格を決定します。

②引渡条件の調整

買主の資金計画や売主の事業予定を考慮して引渡時期を決めます。代金の支払い方法についても、一括か分割か、またはローンを利用するかなどを確認します。

③契約内容の確認

空調や什器、駐車場利用権などの付帯設備のうち、売却に含まれるものを明確にし、さらに設備や建物に不具合が見つかった場合の対応範囲(瑕疵担保責任)を定めます。

解体条件や修繕負担、用途制限など特別な条件があれば、特約事項として契約書に盛り込んでおくと良いでしょう。

④契約書の締結

条件がまとまったら、司法書士や不動産会社が契約書を作成します。

契約書には収入印紙を貼付する必要があり、印紙税額は前述の通り契約金額に応じて異なります。

ステップ4:売買代金を受け取り物件の引き渡しを完了する

契約後は、決済日に買主から売買代金を受け取り、司法書士立会いのもとで所有権移転登記を行います。その後、鍵や関連書類を引き渡すことで取引が完了します。

引渡し時には残代金の入金確認や固定資産税の清算など、実務的な手続きも欠かせません。

なお、司法書士の関与は絶対に必要というわけではありませんが、取引の公正性を担保し登記関連の手続きを確実に行うため、実際には依頼することが一般的です。

ステップ5:売却した翌年に税務署で確定申告を行う

事業用不動産を売却した場合、翌年の確定申告で譲渡所得を申告する必要があります。確定申告の期間は原則2月16日から3月15日までで、特例の適用や建物部分の償却調整、消費税の扱い(建物部分)などに関する必要事項を正確に記入し、添付書類も一緒に提出します。

申告を怠ると延滞税や加算税といったペナルティが発生し、期限内申告よりも多くの税額を納付しなければならなくなるため、忘れずに行いましょう。

※出典:国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3102.htm

事業用地の売却は正和工業のZEUS INBESTにご相談ください

ここまで解説してきたように、事業用不動産の売却にはさまざまな税金がかかります。特に「個人か法人か」「土地と建物の区分」「確定申告の有無」によって対応が大きく変わり、税額確定のための計算や費用の扱いなどに関して細かい知識が必要になることもあるため、早めに専門家へ相談し、適切に準備しておくと安心です。

不動産仲介サービスの「ZEUS INBEST」は、事業用不動産の高値売却をサポートします。

総合建設業として長年実績を積み重ねており、多くの買い手企業様とのつながりがございます。売却前の物件に利便性・機能性などの付加価値を付けることで、物件価値を向上させることも可能です。

不動産の売却にご関心のある方は、下記よりお問合せください。

売却希望の方お問合せ

お役立ち資料

【倉庫・工場】売却前に読むべきガイドブック

このコラムを書いたライター

培った技術力・ノウハウを活かし、不動産仲介サービス「ZEUS INBEST」を通して物件に関する情報提供から管理・リノベーションまでサポートいたします。

コラムにて物件売買に役立つ様々な情報を紹介しています。